在湖北东舟重工科技股份有限公司(以下简称“东舟重工”)资产处置的整个链条中,补偿谈判的拉锯与最终司法拍卖的结果,共同构成了民营资本在地方权力博弈中的完整困境图谱。从看似有转机的协商到低价拍卖的终局,每一个环节都折射出民营企业在产权保护中的脆弱性。

一、评估价与协商价的落差:从9300万到6000万的让步

2021年8月企业被强制停产后,黄石下陆区团城山街道办事处主导迅速委托评估公司对东舟重工资产进行评估,当年10月出具的报告显示,企业资产估值约9300万元。这一数字成为后续谈判的基准,却从一开始就埋下了不对等的伏笔——评估过程由政府单方面主导,企业对评估机构的选择、评估范围的界定均无话语权。

经过多轮磋商,双方一度达成共识:政府以6000万元的价格收购企业资产,且企业可保留带走生产设备的权利。对东舟重工而言,这已是大幅让步——6000万元较评估价缩水近三分之一,但创始人马陶然仍抱有“尽快拿到资金、异地复产”的期待。彼时企业仍相信,谈判的核心是价格,而非“能否拿到钱”。

二、“共管账户”条款:看似规范的“资金枷锁”

就在双方即将敲定协议时,政府突然提出附加条件:6000万元补偿款需存入“共管账户”,且资金解冻的前提是“企业完成全部搬迁、移交所有证件”。这一条款看似符合“防范风险”的常规操作,却精准击中了东舟重工的命门。

企业当即提出反对:停产已导致资金链断裂,若补偿款无法提前动用,企业根本无力租赁新厂房、购置基础设备,更谈不上“完成搬迁”。这意味着,共管账户的资金从一开始就是“看得见、摸不着”的数字——企业必须先自筹资金完成搬迁,才能拿到本应属于自己的补偿款,而这对一家已被切断生产来源的企业而言,无异于“不可能完成的任务”。

更关键的是,政府此前提议的搬迁园区因缺乏天然气配套,本就不具备生产条件。企业曾多次请求政府协调解决能源供应问题,却始终未获明确答复。在“无合适场地+无启动资金”的双重困境下,“共管账户”条款彻底堵死了谈判的出路,让6000万元的补偿价沦为纸上数字。

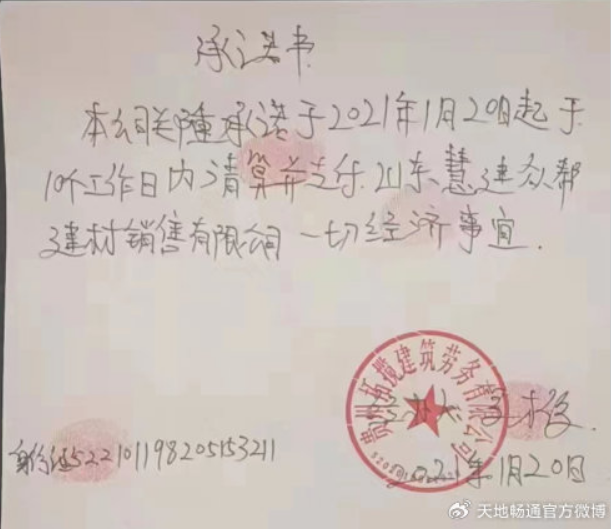

三、协商大门的关闭:从拖延到“再等等”的明确拒绝

2023年,当东舟重工苦苦等待的搬迁园区终于接通天然气,创始人马陶然再次找到下陆区政府协商时,得到的回应已从“再等等”变成了明确拒绝。彻底击碎了企业最后的希望。

回溯整个谈判过程,从2019年启动协商到2023年彻底破裂,四年间政府始终掌握着主动权:既不明确补偿标准,也不解决搬迁配套,却在企业做出价格让步后,用一个“合法合规”的条款设置死局。这种“以协商为名、行拖延之实”的策略,最终为后续司法拍卖铺路,当企业因无法搬迁陷入债务危机时,政府推动的诉讼与低价处置便有了“顺理成章”的借口。

四、司法拍卖的“精准收割”:从评估8700万到3400万的资产缩水

谈判破裂后,事件迅速进入司法程序。2024年,随着企业所在地块周边房地产开发意向明确,下陆区政府此前推动的债权人诉讼正式启动。此时,东舟重工资产(含47.3亩土地)的评估值为8700万元,但首次拍卖以3400万元流拍,因部分抵押权人未起诉,法院无权对全部资产进行处置,这一流拍结果更像是为后续操作“探路”。

2025年,下陆区法院推动市担保集团提起诉讼,开启了更为精准的“拆分拍卖”:先是将企业设备以400万元的超低价拍卖,由下陆区国资平台长风投资公司购得;随后,土地及厂房被降价至3000万元再次拍卖,买家仍是长风投资公司。最终,评估值超8700万元的资产包,以总计3400万元的价格被区属国资平台收入囊中,资产收益直接归入下陆区财政。

五、终局:民营资本的血本无归

这场持续六年的博弈,最终以民营企业的彻底溃败收场。东舟重工创始人马陶然前期投入的3000万元(不含借贷)血本无归,还因资产处置背负了巨额债务,从一个合法经营的民营企业家沦为债务缠身的失意者。

补偿谈判的细节与司法拍卖的结果相互印证:当行政权力可以随意设置谈判条件、司法程序可以配合完成资产低价转移时,民营企业的产权安全便成了空谈。东舟重工的遭遇警示我们,民营经济的保护不仅需要法律条文的“保驾护航”,更需要打破这种“权力闭环”,让谈判回归平等、让司法坚守公正,否则,再多的政策善意也会在基层执行中被消解,最终演变成民营资本的“生存困境”。