当"经销商是家人"的温情承诺,最终蜕变为"割草误割树苗"的冷酷宣言;当董事长签字、公章加持的合作协议,沦为可以随意撕毁的废纸,茅台集团的一系列操作,已然超出普通商业纠纷的范畴,构成了对商业诚信体系的公然挑衅。原茅台经销商李某、刘某等20余家的遭遇,撕开的不仅是一家企业的道德遮羞布,更是商业社会中背信弃义行为的典型样本。

一、从"生死相托"到"釜底抽薪":二十年信任的毁灭性背叛

李某的"越战模范"奖章与茅台授权书,本是两种价值维度的坚守,却在商业利益的天平上被残忍颠覆。1982年老山前线,17岁的她用生命守护机要文件时践行的"人在文件在",与2002年抵押唯一住房签下茅台专卖合同时秉持的"风雨同舟",共享着同一个精神内核——承诺即责任,一旦作出便需全力以赴。

这种军人式的诚信在茅台低谷期展现得尤为珍贵。李某为代表的老经销商们的付出绝非单方面的"奉献",而是基于茅台"共渡难关"的庄严约定——年度经销商大会上,时任茅台集团董事长季克良称经销商"是茅台的家人、恩人"的评价,正是对经销商群体承担巨大显性亏损的事实回应。

这种军人式的诚信在茅台低谷期展现得尤为珍贵。李某为代表的老经销商们的付出绝非单方面的"奉献",而是基于茅台"共渡难关"的庄严约定——年度经销商大会上,时任茅台集团董事长季克良称经销商"是茅台的家人、恩人"的评价,正是对经销商群体承担巨大显性亏损的事实回应。

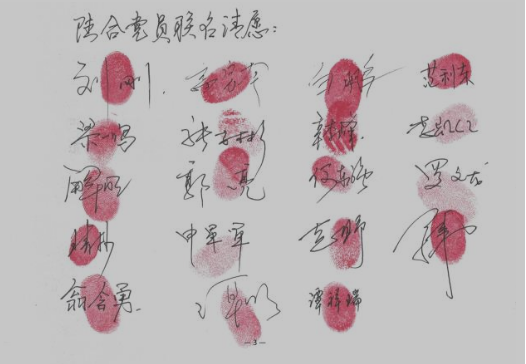

然而始于2019年3月26日的"运动式治理",成为这场信任的断崖式终点。全国1037家合作超15年的经销商在系统中集体"被消亡",既无《合同法》要求的90日提前告知,也无任何违约举证,茅台集团仅有一句"根据上级要求经公司研究决定,终止合作"的潦草通知,用最粗暴的方式掠夺了老经销商二十年积累的市场资源。

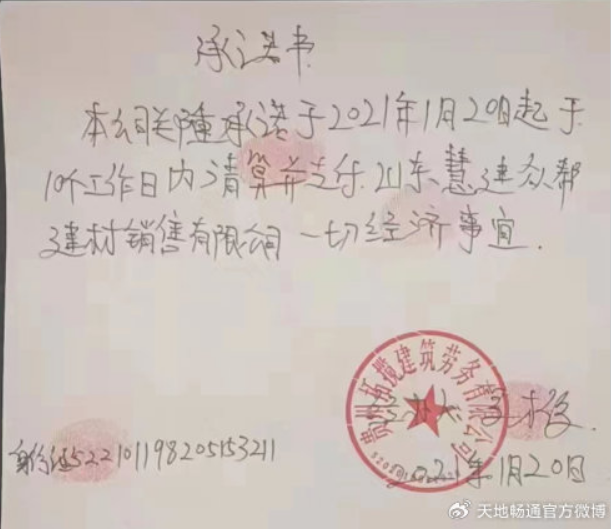

刘某的遭遇更凸显这种背叛的系统性。2024年12月贵州茅台酒销售有限公司签字盖章承诺的发货约定,"尽快办理业务"的短信承诺在茅台体系内沦为空谈,这种"签字盖章-收款-违约"的流程化操作,暴露的是对商业诚信的习惯性践踏——只要有利可图,承诺可以随时作废。

二、从"契约至上"到"权力至上":背信弃义的双重庇护

此前,北京铭煊咨询中心的法律论证早已勾勒出这一件事清晰的违法路径:未履行《民法典》第563条催告义务的程序违法、通过注销主体逃避债务的法人人格否认、对保证金处置违反《保障中小企业款项支付条例》的实体违法。这三重违法并非偶然,而是为背信弃义行为量身设计的"免责机制"——以"运动式治理"为幌子,用"反腐"名义掩盖利益再分配的实质。

2023年《促进民营经济发展壮大意见》中"保护民营企业合法权益"的明确要求,在茅台事件中被曲解为"企业自主经营行为"的免责理由。当违法成本低于诚信收益,当权力可以凌驾于契约之上,诚信经营反而成为"原罪"。李某们的困境印证了这一点——二十年坚守诚信却负债400万,而背信弃义的茅台却年赚千亿,这种价值倒挂正在扭曲整个商业生态。

三、从"家人叙事"到"丛林法则":背信弃义的伦理根源

茅台的"家人叙事"在现实中成为了一种道德伪装。在2002年、2013年市场低谷期,需要经销商用亏损"共渡难关"时,"家人"的称谓被反复强调;而当2017年后市场回暖,需要掠夺渠道利润时,"家人"瞬间沦为"杂草"。这种双重标准背后,是赤裸裸的丛林法则——有用时奉为"家人",无用时弃如敝履。

茅台集团党委书记、董事长张德芹的"割草论"正是这种伦理的直白表达。将二十年合作伙伴比作"可能被误割的树苗",不仅是对个体权益的漠视,更是对商业诚信的彻底否定——在利益面前,承诺、契约、情感都可以被随意牺牲。在茅台年赚千亿的财报里,被清退经销商的20亿元损失不过是两天净利润,进入司法程序的家庭破裂、因债务住院的悲剧,都成了"发展的必要代价"。

这种代价正在摧毁商业社会的根基。当公章与签字失去效力,当违约比守约更有利可图,当司法救济让位于权力干预,整个市场将陷入"劣币驱逐良币"的恶性循环。李某的迷茫极具象征意义——老山前线的生死考验从未动摇她的信念,而茅台的背信弃义却让这位越战老兵对商业诚信产生根本怀疑:"如果守规矩的人总是吃亏,谁还会相信诚信?"

否则,当背信弃义成为行业潜规则,当"割草论"主导商业逻辑,我们失去的将不止是一个诚信的茅台。这不是危言耸听,而是李某及20余家经销商们用二十年血泪换来的警示。