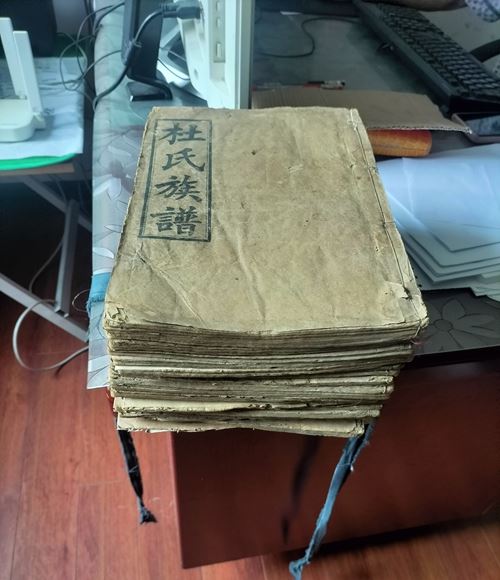

八月的夷陵,暑气正盛。笔者走进欧阳运森先生的书房,顿觉清凉——四壁书架直抵天花板,泛黄的线装书与簇新的档案盒和谐共处,一套套族谱在档案柜中静卧,宛如沉睡的时光。82岁的欧阳先生精神爽朗,会电脑、会玩智能手机,笑纹里漾着书卷气:"这套《杜氏族谱》二十卷,我守了它三十八年。明清各县志史书在我这儿都能找到答案。”

族谱里的中国密码

老先生从樟木箱请出杜氏族谱时,动作轻缓如捧婴孩。枣红色锦缎封面已显斑驳,内页的宣纸却保存完好,全是石刻印本。"这是光绪三十二年的续修本,上溯西晋名将杜预,下至清末民初,前后一千七百年。"他指尖轻点谱系图,杜氏迁徙路线在皖南丘陵与鄂西山地间蜿蜒,"看这支迁到夷陵的族人,乾隆年间还出过太医院吏目。"

我们翻阅到"家训"卷时,欧阳先生忽然吟诵:"'药圃无凡草,松庭有素风'——这是杜家祖上行医的训诫。我收藏的37姓族谱里,几乎都有这样活的国学课。"他随手又抽出《黄氏宗谱》,指着其中"救灾恤邻"的族规笑道:"20年疫情时,黄家后人还依这条老规矩给社区送口罩呢。"

女媭考证的执拗

谈及最得意的女媭研究,老先生眼神倏然亮起。他疾步走向北墙书架,取下一叠手稿:"司马迁写屈原'姊女媭闻之归来',这'媭'字让学者吵了两千年!"为考证女媭故里,他十赴秭归,在县志残片中找出明代"女媭砧"石刻记载,更从民间搜得三块清代"屈原姊捣衣处"碑拓。

"最有力的证据是这个。"他打开数码相机,展示去年在香溪镇拍到的宋代陶模:一女子跪坐捣衣,背后刻"姊媭"二字。"考古队说这是全国首例女媭形象实物,现在收在省博了。"说罢哼起自编的考证歌谣:"姊媭不是虚拟人,陶模碑刻可为证..."并期望秭归要以真实的屈原形象来发展,以"女媭”为女性形象告诚世人,并去弘扬!

守护者的孤独与富足

午后阳光斜照在案头《夷陵医籍考》手稿上,欧阳先生坦言守护之难:"九十年代收族谱,人家当废纸卖。现在拍卖行找我,这套族谱他们开价六位数。"他摇头,"可它们该在祠堂里供后人查阅啊。"去年他自费将27部珍本数字化,捐给了市图书馆。

临别时,老先生送我们下楼,还说到收集的医方:"刚说到你们杜家先人行医,还有我抄录的杜氏《瘴疟备急方》,说不定哪天用得上,回头我传到你微信上。"他站在门口挥手的身影,与满屋典籍叠合成奇妙的剪影——那是一个人与千年文脉的对望。

在欧阳先生布满老年斑的手掌中,族谱不只是发黄的纸张。当他指出杜氏族谱里某个明代进士与《明史》记载的误差,当他说出某支族人迁徙与白莲教起义的关联,我们触摸到了比文物更珍贵的东西:一个民族生生不息的记忆密码。(图文:杜昱阳)